事業を営む中で、急な資金調達が必要になる場面は少なくありません。融資以外の選択肢として「ファクタリング」が注目を集めています。売掛金を早期に現金化できる魅力がある一方で、気になるのが「手数料」です。実際、手数料の差によって手元に残る額が大きく変わるため、利用前にしっかり比較・理解しておくことが重要です。

この記事では、まずファクタリングの種類(特に「2社間契約」「3社間契約」)や手数料の相場・内訳を整理し、その上で2025年時点で手数料が安いとされる業者をランキング形式で紹介します。さらに、手数料を抑えるためのポイントや契約時の注意点も解説しますので、これからファクタリングの利用を検討されている方、あるいは既に利用していてもっと条件を良くしたい方にも役立つ内容です。手数料を少しでも低く抑え、資金調達の効率を高めたいなら、ぜひ最後までお読みください。

1. ファクタリングとは何か/基本の仕組み

背景・現状

売掛金という形で発生した債権を、資金繰りの都合から早期に現金化したい中小企業や個人事業主が増えています。銀行からの借入が難しかったり、迅速な資金化が求められたりする場面では、とくに「手元の売掛金を利用して資金を確保する」手段が有効となります。このような背景から、ファクタリングという手法に注目が集まっています。

詳細解説

ファクタリングとは、売掛債権(請求書などに基づく将来の入金予定)を、専門業者に売却することで早期に資金化する手法です。債権をファクタリング会社が買い取り、その後入金を回収するという構造になります。債権の流動化と見ることもできます。

ファクタリングには複数の方式がありますが、契約方式によってリスク・手数料・利用条件などに違いがあります。それゆえ、「どの方式で契約するか」「手数料はいくらか」という点が、実際に利用する事業者にとって極めて重要です。手数料は、売掛債権の回収リスクや売掛先の信用力、売掛金の金額・期日などを基に算定されます。実際には、2社間契約よりも3社間契約の方が手数料が低めに設定される傾向があります。

また、ファクタリングは法律上「売掛債権の売買」であって、貸付ではありません。そのため、例えば利息制限法の適用対象ではないという解説もあります。

実践ポイント・まとめ

ファクタリングを活用する際には、「どの契約方式か」「手数料はいくらか」「売掛先の信用力や債権内容はどうか」という視点を持つことが重要です。次章では、契約方式の違いを詳しく見ていきます。

2. 契約方式~2社間契約と3社間契約の違い~

導入・背景

ファクタリングを検討する際、最初に押さえておきたいのが契約方式の違いです。同じ売掛債権を現金化する手段でも、契約方式により利用条件・手数料・売掛先への通知の有無などが異なります。契約方式を誤ると、「思ったより手数料が高かった」「売掛先に知られてしまった」という事態が起きる可能性があります。

契約方式の構造と特徴

まず「2社間契約(売掛債権保有者+ファクタリング会社)」は、売掛先(債務者)に通知・承諾を行わずに、利用者とファクタリング会社のみで取引を完結させる方式です。メリットとして「売掛先にファクタリングを利用していることを知られにくい」という点がありますが、ファクタリング会社が貸倒リスクをより高めに判断するため、手数料が高めになる傾向があります。

一方「3社間契約(売掛債権保有者+売掛先+ファクタリング会社)」は、売掛先も契約に参加・承諾し、ファクタリング会社が売掛先から直接回収を行う方式です。この方式では貸倒リスクが低いため、手数料は比較的抑えられています。反面、売掛先への通知・承諾が必要となるため、取引先との信頼関係や業務フローに影響を及ぼす可能性があります。

注意点・契約時のポイント

どちらの方式を選ぶかは、売掛先との関係性・資金繰りの急迫性・手数料コストなどのバランスで決めるべきです。例えば、売掛先に知られるのが避けたい場合は2社間が選択肢となる一方、手数料を少しでも抑えたいなら3社間が有利です。また、契約方式によって買取可能金額や手続きのスピードも異なるため、見積もり時に方式を確認しておくことをおすすめします。

3. 手数料の相場とその背景

背景・問題意識

手数料を把握しておかないと、実際に入金される金額が想定より大きく減ってしまう可能性があります。特に中小企業・個人事業主にとって、1%差でも数十万円の違いになることもあります。そこで、まずは手数料の相場を理解するとともに、その背景にある要因を把握しておくことが大切です。

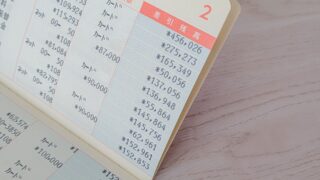

手数料の相場データ

複数の調査によると、一般的な相場は次の通りです。

- 2社間契約の場合:おおよそ 10〜20% 程度。

- 3社間契約の場合:おおよそ 5〜10%(あるいは2〜9%) 程度。

- 業者によっては手数料1%〜という表示も見られ、例えばオンライン完結型で手数料2%〜という事例もあります。

手数料が低く抑えられているケースでは「1%〜」という表示も散見され、特にオンライン手続き・売掛先の信用力が高いなど条件が整っていると低率が実現可能なことが分かります。

手数料に影響する背景要因

手数料が高くなる/低くなるのには、主に以下のような理由があります。

- 売掛先の信用力が高いほど、貸倒リスクが低くなり手数料率も低めに設定される。

- 売掛金の金額が大きい、あるいは支払期日が近い債権ほど手数料率が低くなる傾向。

- 契約方式:前述の通り、3社間契約の方がリスクが低いため手数料も抑えられやすい。

- 手続きの簡便性・オンライン化の進展:業務コストを下げて手数料を引き下げているサービスも登場。

実践ポイント・まとめ

このように手数料の幅は広く、2社間・3社間の契約方式や売掛先の状況、債権金額・期日の長短といった条件で大きく変動します。利用を検討する際には、手数料の「最小値」だけで判断せず、自社の債権条件・売掛先の状況・契約方式を総合して見積もりを取ることが重要です。次章では、手数料を左右する要因をさらに掘り下げます。

4. 手数料に影響を与える主な要因

現状と課題

「手数料が安いサービスを探す」だけでは不十分で、なぜその手数料が提示されているのか、その背景を理解することが不可欠です。同じ売掛金でも、手数料が数倍違うケースもあります。これを防ぐため、影響要因を知っておきましょう。

各要因の解説

- 売掛先(債務者)の信用力

売掛先の支払い能力・業界での信頼度・過去の取引実績などが高いほど、ファクタリング会社が回収リスクを低く見込めます。そのため条件が良ければ手数料を低く提示される傾向があります。 - 売掛債権の金額および期日までの期間

一般に債権が大きく、支払期日が短ければ、ファクタリング会社が回収までのリスク・期間・コストを抑えられるため、手数料率が下がるケースがあります。 - 契約方式(2社間 vs 3社間)

既に述べた通り、3社間契約では売掛先が関与するためリスクが低く、手数料も比較的低く設定される傾向です。一方、2社間契約では売掛先の了承なしで手続きできるメリットがある反面、リスクが高めとなり手数料率が上がる可能性があります。 - 契約・手続きの方式(オンライン完結など)

近年、オンラインで契約・資金化が完結できるサービスが増えており、これにより業務コストを削減して手数料を引き下げている業者も存在します。 - 追加費用(債権譲渡登記・交通費・印紙代など)

手数料率とは別に、債権譲渡登記を行う場合には登記料や印紙代、場合によって出張・交通費などの手続きコストが発生することがあり、結果的に手元に残る金額が少なくなるリスクがあります。

実践ポイント・まとめ

自社が提示された手数料が「なぜこの水準なのか」を把握しておくことが、納得して契約するためには欠かせません。次章では、実際に手数料が安めとされる業者をランキング形式でご紹介します。

5. 手数料が安めの業者ランキング(2025年版)

導入・背景

手数料を抑えるうえで、どの業者が低手数料を提示しているかを把握しておくのは実務的に非常に価値があります。以下では、2025年時点において手数料が比較的低く提示されている代表的なファクタリング業者をランキング形式で整理しました。なお、手数料は契約方式・債権条件・利用者の状況によって変動するため、あくまで「参考値」としてご覧ください。

ランキング紹介

1位:QuQuMo(ククモ)

手数料率が1%〜14.8%と業界でもかなり低めに設定されており、オンライン完結型で最短2時間の入金も可能とされています。

2位:PMG(ピーエムジー)

手数料率2%〜11.5%という水準を示しており、法人向けで取扱実績も豊富、オンライン完結型を採用しています。

3位:PAY TODAY(ペイトゥデイ)

手数料率1%〜9.5%という非常に低い提示が紹介されています。

4位:ベストファクター

手数料2%〜という表示がされており、買取率(売掛金を現金化できる割合)も高めという紹介があります。GROWTH PARTNERS

5位:ビートレーディング

2社間契約で4%〜12%、3社間契約で2%〜9%という手数料提示がされています。フルーツ

解説・比較

これらの業者に共通しているのは、「オンライン手続き」「売掛先の信用力が比較的高めの債権を対象」「入金スピードを重視」といった特徴です。反対に、条件が厳しい売掛先・期日が長め・契約方式が2社間で売掛先が無承諾というケースでは手数料がもっと高くなる傾向があります。

実践ポイント・まとめ

ランキング上位の業者を利用候補に入れ、実際に「自社の売掛債権条件」で見積もりを取ることが次のステップです。手数料だけでなく、買取率・入金スピード・追加費用なども合わせて比較しましょう。

6. 業者選びの際に注目すべき比較ポイント

導入・課題

手数料が安めの業者を見つけることは重要ですが、手数料だけを見て業者を選ぶのはリスクがあります。例えば、手数料が低く見えても入金スピードが遅かったり、買取率が低かったり、実際の必要書類・手続きが煩雑だったりすることがあります。そのため、比較時には複数の観点を併せて見ることが肝要です。

主要な比較観点

- 買取率(売掛金に対してどのくらい現金化できるか)

手数料率だけでなく「買取率」が高いかどうかも重要です。例えば「手数料2%」でも買取率が80%だと実質的なコスト負担は高くなります。 - 入金スピード

資金繰りが逼迫している場合、申込みから入金までのスピードが数時間か数日という差が致命的になりえます。オンライン完結型で「最短○時間」の実績を持つ業者が有利です。 - 必要書類・審査基準・契約方式

書類の量・面談の有無・オンラインで完結可能かなど、手続きの手間も忘れてはいけません。手続きが煩雑だと実務的なコストが増えます。 - 売掛債権の条件(売掛先・期日・金額)

売掛先の信用力・支払期日までの期間が短い・金額が大きいといった条件が良ければ、手数料率が抑えられる可能性があります。 - 追加費用・透明性

契約書の印紙代・債権譲渡登記費用・出張・交通費など、別途かかるコストを事前に確認しましょう。手数料表示だけでは済まないケースがあります。

実践ポイント・まとめ

これらの観点をもとに、複数社から見積もりを取得し「手数料+買取率+スピード+手続きの負担」の総合評価で選ぶことがおすすめです。次章では、手数料を抑えるための具体的な実践法をご紹介します。

7. 手数料を抑える具体的な実践法

導入・背景

手数料は「契約方式」「売掛先・債権条件」「手続き方式」など複数の要因で左右されます。つまり、利用者側が条件を整えることで、手数料を抑える可能性を高めることができます。ここでは、具体的に実践できる方法を整理します。

実践法の紹介

- 3社間契約を選べるなら検討する

売掛先の承諾が得られるなら、3社間契約は手数料が低めに設定されている傾向があります。 - 売掛先の信用力を高めておく/売掛金の期日を短くする

債権の支払期日が近い、大口の売掛金、信用力の高い取引先だと手数料が低めになる傾向があります。 - オンライン完結・簡素な手続きの業者を選ぶ

手続きの手間が少ない=ファクタリング会社側のコストも抑えられるため、その分手数料が抑えられているケースがあります。 - 複数社から見積もりを取って比較する

手数料は同じ条件でも業者によって提示が大きく異なるため、相見積もりを取ることが実践的に効果があります。 - 不要な契約方式や追加費用を減らす

例えば債権譲渡登記を不要とする契約や、対面面談を不要とするサービスを使えば、コストが下がる可能性があります。

実践ポイント・まとめ

手数料を抑えるためには、条件を改善する・手続きを簡素化する・業者を比較するという三つの方向からアプローチすることが効果的です。次章では、利用時に注意したい契約上のポイントを整理します。

8. 利用時の注意点・契約で気を付けたいこと

導入・背景

ファクタリングは融資と違って「売掛債権の売買」という性質を持つため、契約を結ぶ際には融資時とは異なる観点で注意が必要です。手数料だけに目を奪われず、リスクや契約条件を慎重に確認することが大切です。

注意点・解説

- 手数料率だけで契約を決めない

手数料率が極端に低い場合、買取率・入金スピード・追加費用・契約条件などで不利な点がある可能性もあります。信頼性の高い業者かどうか、評判・実績も確認すべきです。 - 売掛先への通知有無・債権譲渡登記の有無を確認する

売掛先に通知されると関係性に影響を及ぼす恐れがあります。また、債権譲渡登記を実施するか否かで手数料やコスト構成が変わるケースがあります。 - 契約書・手続きの透明性を確認する

契約書に記載のない追加費用・手続きの遅れ・支払リスクなど、見えにくいコストがないかをしっかりチェックしましょう。 - 利用目的と自社の資金繰り状況を整理しておく

ファクタリングは便利な手段ですが、常に最良の選択というわけではありません。手数料を含めたトータルコストと、長期的な資金繰り改善の観点からも検討すべきです。

実践ポイント・まとめ

契約にあたっては「この条件でこの手数料は納得できるか」という視点を持つことが重要です。最終章では、具体的にどちらの契約方式を選ぶべきか、ケース別に整理します。

9. ケース別:2社間/3社間どちらを選ぶべきか

導入・背景

自社がどちらの契約方式を選ぶべきか判断に迷うことがあります。売掛先との関係・手数料水準・資金化スピードなど、複数の観点から適切な方式を選ぶ必要があります。

ケース別の整理

- 売掛先に通知したくない/取引先との関係に配慮したい場合

このような場合は2社間契約が検討対象です。ただし、手数料が高めに設定される可能性があるため、その分コストが上がるという考え方が必要です。 - 売掛先との関係が良好で、承諾を得られる見通しがある場合

このような場合は3社間契約が有利です。手数料を抑えやすく、買取率・条件面でも有利となるケースが多いです。 - 急いで資金化したい/少額の売掛金を早期に現金化したい場合

手続きスピードを重視するなら、オンライン完結・2社間で即日対応可能なサービスを検討する価値があります。ただし、手数料の上昇リスクを念頭に置いておきましょう。

実践ポイント・まとめ

最適な契約方式は「売掛先との関係性」「自社の急迫度」「手数料・買取率・入金スピードのバランス」によって異なります。契約方式を決める前に、これらの観点を整理して複数の見積もりを比較することが鍵です。

10. 今後の動向とまとめ

導入・背景

ファクタリング市場は今後も変化が予想されます。特にオンライン化・デジタル化・審査スピード向上などが進むことで、手数料水準にも影響が出てくると考えられます。利用者としても、最新動向を押さえておくことが賢明です。

今後の動向・まとめ

- オンライン手続き・AI審査などの導入により、従来よりも低手数料・短時間での資金化が進んでおり、条件の良い売掛先を持つ事業者にとって、選択肢が広がっています。

- ただし、手数料に関する法規制(上限設定など)は現時点で存在せず、手数料は業者ごと・案件ごとに大きく異なります。

- 今後、規模の大きい売掛先を抱える事業者・オンライン完結型サービスがさらに増えることで、「手数料1%台」の案件も増えていく可能性があります。

- 最終的には「手数料+買取率+入金スピード+手続きの手間」というトータルコストを意識して比較・選定することが、最も賢明なアプローチです。

次に取るべき行動

まずは、売掛債権の状況(売掛先の信用力・債権金額・期日など)を整理し、2~3社から見積もりを取得して比較してみましょう。具体的には、上記ランキングで紹介した業者も候補に入れながら、自社条件で手数料がどのくらい提示されるかを把握することが第一歩です。そこから、契約方式の選定・手続き方式(オンライン vs 対面)・追加費用の確認と進めていくことで、手数料を抑えながら安心してファクタリングを活用する体制が整います。

10. エピローグ

ここまで、ファクタリングの種類・契約方式・手数料の相場・手数料に影響を与える要因・業者別ランキング・選び方・契約時の注意点・今後の動向について整理しました。資金調達という観点からすれば、ファクタリングは有力な選択肢ですが、利用者側が「条件を知ったうえで比較・選定」しなければ、コストが思った以上にかかる可能性もあります。特に手数料は、ほんの数%の差でも数十万円・数百万円単位で影響を受けることがあります。

ですから、自社の売掛債権・売掛先の信用力・債権の期日といった条件を整理し、複数社から見積もりを取って比較を行うことをおすすめします。さらに、契約方式(2社間/3社間)や手続き条件(オンライン完結 vs 対面)によってもコストや手続きの負担が変わりますので、それらを含めた総合的な判断が重要です。

最後に、もし「自社にとって具体的にどの業者が良いか」「見積もり取得時にどんな質問をすればいいか」など、より個別具体的に知りたい場合はお気軽にご相談ください。手数料を抑えて、より良い資金調達を実現していきましょう。

.png)

中小企業のバックオフィス支援に長年携わるビジネスライター。売掛管理やキャッシュフロー、資金繰り改善など実務に密着したテーマを得意とする。経営者・経理担当に向けて複雑な金融概念をわかりやすく整理し、実務で使える知識として届けることをモットーとしている。