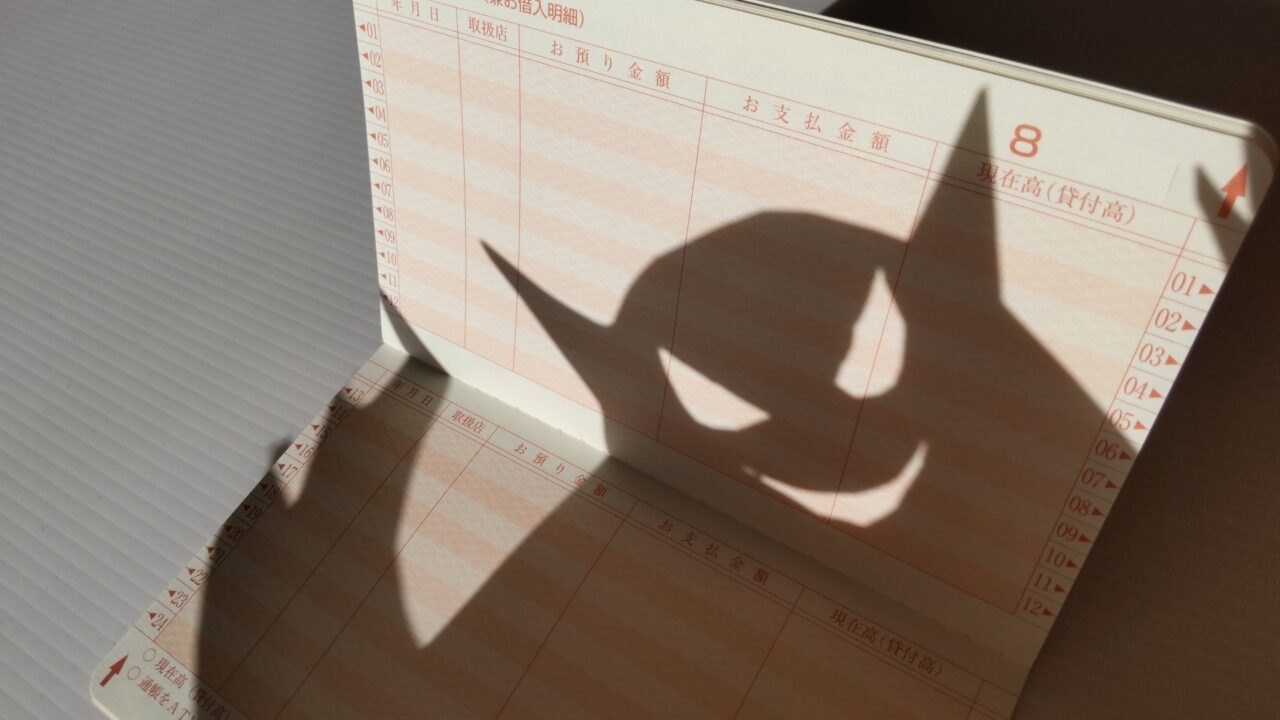

資金繰りに困った事業者が増える中、「ファクタリング」は金融機関に頼らず現金化できる手段として注目されています。しかし、その仕組みの普及とともに、違法性の高い「ヤミ金まがいのファクタリング業者」も暗躍しており、契約トラブルや高額な手数料被害が相次いでいます。見た目は正規のファクタリングサービスを装っていても、実態は貸金業法に抵触するケースもあり、知らずに契約すると法的リスクを背負う可能性があります。この記事では、合法と違法を見分けるための判断基準を整理し、安全な取引を行うための実践的なポイントを詳しく解説します。

1. ファクタリングの基本と仕組み

売掛金の譲渡による資金化とは

ファクタリングとは、事業者が保有する売掛金(取引先への請求権)を第三者に売却し、早期に現金化する取引です。売掛債権譲渡契約に基づくもので、貸付とは異なる合法的な資金調達手段として金融庁も認知しています。資金繰り改善やキャッシュフローの安定化に寄与するため、中小企業の資金調達手段として広がっています。

正規のファクタリングと貸金の違い

ファクタリングは「債権の売買契約」であるのに対し、貸金業は「金銭の貸付契約」です。取引の本質が異なり、返済義務が発生するかどうかが判断のポイントです。正規のファクタリングでは、売掛金の支払が滞っても買い取り側が損失を負担しますが、ヤミ金まがい業者は「支払が遅れたら返金せよ」と迫るなど、実質的に貸付と同様の構造を持っています。

資金調達手段としての適切な活用法

ファクタリングは一時的な資金繰り対策に有効ですが、手数料率や契約内容を十分に確認することが前提です。契約の透明性を重視し、書面の交付や説明義務を果たしている業者を選ぶことが安全な利用につながります。

2. 違法ファクタリングの特徴と背景

名目は「買取」でも実態は「貸付」

ヤミ金まがいの業者は「2社間ファクタリング」と称して資金を渡し、事実上の貸金取引を行うことがあります。これは貸金業法の登録を受けていない限り違法であり、年利換算で数百パーセントに及ぶ高額手数料が設定されるケースも報告されています。

経済環境の変化が違法業者を増やす要因

新型コロナ以降、金融機関の融資審査が厳しくなる中で、資金難の中小企業が増えました。この隙を狙い、無登録業者が「即日入金」「審査なし」をうたい違法行為を拡大しています。消費者庁や金融庁も注意喚起を行っています。

被害に遭わないための初期対応

もし契約後に違法性を疑う場合は、速やかに弁護士や公的相談窓口(金融庁・警察・国民生活センターなど)に相談することが重要です。契約内容に不当な条項があっても、専門家の助力で返還請求や契約無効を主張できる場合があります。

3. ヤミ金まがい業者が狙うターゲット

資金繰りに悩む中小企業と個人事業主

違法なファクタリング業者が最も狙いやすいのは、資金繰りに切迫した中小企業や個人事業主です。特に、金融機関から融資を断られた事業者や、税金・社会保険料の滞納があるケースでは、「即日現金化」「審査不要」といった甘い言葉に惹かれやすい傾向があります。こうした心理的な弱点を突き、合法のように見せかけた契約を結ばせる手口が増えています。

「2社間取引」を悪用した手口

通常、ファクタリングには「3社間」と「2社間」の形式があります。ヤミ金まがい業者は、取引先への通知が不要な「2社間ファクタリング」を利用し、実態を隠すケースが多く見られます。売掛金の譲渡ではなく、実質的には「返済義務付きの金銭貸付」として機能しているため、結果的に違法金利に相当する取引となる危険があります。

被害を防ぐために知っておくべきサイン

契約書に「買戻し義務」「遅延損害金」「利息」などの文言がある場合、貸金取引の性質を帯びている可能性が高いといえます。また、金融庁や日本貸金業協会の登録を受けていない業者は、原則として貸付行為を行うことはできません。契約前に業者の登録情報を公的データベースで確認することが、最も確実な予防策となります。

4. 貸金業法違反となるケースの具体例

法律上の位置づけと判断基準

貸金業法では、登録を受けていない業者が金銭を貸し付けることを禁止しています。ファクタリングはあくまで「債権譲渡」に基づく取引ですが、実態が「元本と利息を返済させる構造」であれば、形式にかかわらず違法と判断されます。裁判例でも「実質的に貸付である」と認定される事例が相次いでいます。

典型的な違法行為のパターン

・手数料を「利息」として換算すると年利100%以上に相当

・債権の支払遅延時に「全額返済義務」を課す

・事業主の私的口座への振込を条件にする

・契約時に債権譲渡通知を行わない

これらの行為はいずれも貸金業法や民法に抵触する可能性が高く、契約の無効や刑事罰の対象となることがあります。

違法性を見抜くための実務的視点

手数料率が20%を超える場合や、契約内容が不透明な場合は慎重に検討すべきです。特に、契約書に法的根拠や管轄裁判所の記載がない業者は信頼性が低いと判断されます。書面での説明責任を果たしていない時点で、取引の正当性に疑問を持つべきです。

5. 違法業者を見抜くためのチェックポイント

登録の有無を公的サイトで確認する

まず、金融庁が公開している「登録貸金業者情報検索サービス」で業者名を確認します。登録がない場合、貸付行為をしている時点で違法です。ファクタリング業者であっても、実質的に貸金業を営んでいるならこの確認は必須です。

契約内容の透明性を重視する

契約前に手数料・入金日・リスク負担の範囲が明確に提示されているかが重要です。口頭説明のみで進めようとする業者や、「急いで契約を」と迫る業者は要注意です。信頼できる会社は、必ず書面で説明責任を果たします。

契約を急がせる業者には注意

「今日中に契約すれば優遇」などの誘い文句は典型的な違法業者の特徴です。焦らせることで冷静な判断を奪うのが目的であり、適正な取引を行う企業ではありえません。契約の前に第三者(専門家・公的機関)に確認を取ることが望まれます。

6. 契約書で確認すべき重要事項

契約書の構成と必須項目

適正なファクタリング契約書には、取引金額、譲渡債権の内容、支払期日、手数料、リスク分担などが明記されている必要があります。これらが曖昧な場合や、記載のない項目がある場合は注意が必要です。

不当条項を見抜くポイント

「遅延損害金」「買戻し義務」「返還請求」などの文言がある契約は、貸金取引の可能性があります。また、「債権譲渡通知を行わない」条項は、債権譲渡の効力を曖昧にするため違法リスクを伴います。法的に無効となる条項を含む契約はサインすべきではありません。

弁護士による契約前チェックの重要性

契約前に専門家に目を通してもらうことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。弁護士や行政書士に依頼することで、契約の合法性やリスクを客観的に判断できます。これが長期的な経営リスク回避につながります。

7. 被害を防ぐための相談窓口と対応策

公的機関に相談するルート

ヤミ金まがいの被害を受けた場合、まずは「金融庁金融サービス利用者相談室」「国民生活センター」「弁護士会の無料相談」などの公的機関に連絡しましょう。警察庁も組織的な詐欺や恐喝行為として取り締まりを強化しています。

契約後に気づいた場合の対応

契約締結後に違法性が判明した場合でも、法的手段によって救済される可能性があります。弁護士を通じて契約の無効を主張したり、支払済み金額の返還請求を行ったりするケースも報告されています。

被害拡大を防ぐために

泣き寝入りを防ぐためには、早期の情報共有が欠かせません。被害を受けた際は、取引記録・契約書・振込明細を保全し、相談時に提出できるよう整理しておくことが大切です。

8. 安全なファクタリング会社を選ぶコツ

企業の実績と口コミを確認する

Webサイトや口コミサイトで実績・運営歴を確認します。登記情報の公開や、金融庁への届出履歴がある業者は信頼性が高い傾向にあります。会社の所在地や代表者名が曖昧な業者は避けるべきです。

契約前の説明が丁寧かをチェック

安全な業者ほど、契約前に十分な説明を行います。専門用語やリスクを丁寧に解説し、疑問点に明確な回答を示すことが基本です。説明を省略する業者や、「すぐに振込可能」と強調する企業は注意が必要です。

比較検討を怠らない

複数社から見積もりを取り、手数料や契約条件を比較することが推奨されます。条件の明確化と比較を通じて、相場を把握しやすくなり、違法業者を自然と排除できます。

9. 公的支援制度を活用した資金調達の代替策

政府系金融機関による融資制度

日本政策金融公庫や商工中金では、事業者向けに無担保・低金利の融資制度を提供しています。審査には一定の時間がかかりますが、法的に安全で安定した資金調達が可能です。

補助金・助成金の活用

経済産業省や地方自治体では、業種や事業内容に応じた補助金制度を設けています。特に「小規模事業者持続化補助金」や「事業再構築補助金」は、返済不要の資金支援として注目されています。

資金調達の多様化でリスクを分散

ファクタリングだけに依存せず、融資・補助金・リースなど複数の資金手段を組み合わせることで、経営リスクを軽減できます。リスク分散は違法取引を避ける最大の防御策でもあります。

10. 違法取引を避けるための心構えとまとめ

情報リテラシーの向上が最大の防御

違法業者の多くは「知識のない事業者」を狙います。制度の基本を理解し、契約内容を自ら判断できる力を持つことが、最も効果的な防衛策です。

「即日現金化」に潜むリスクを理解する

迅速な資金調達を求める心理につけこむのがヤミ金まがい業者の常套手段です。スピードよりも安全性を優先し、透明性のある取引を重視する姿勢が重要です。

安全な資金循環のために

違法取引を避けるためには、法令遵守・契約内容の理解・専門家の関与が三位一体となる必要があります。健全な資金調達が事業の持続可能性を高めるという意識を持つことが、最終的な防御線になります。

エピローグ

ヤミ金まがいのファクタリングは、資金繰りに苦しむ事業者の弱点を突く極めて悪質な手口です。形式的には「売掛金買取」を装っていても、実質的には高利貸しと変わらない構造を持つ場合が多く、安易に契約すれば事業継続そのものを脅かしかねません。

違法業者を見抜くためには、契約内容の透明性・金融庁登録の有無・説明責任の有無という三つの視点が不可欠です。さらに、困った時こそ公的機関や専門家に相談し、合法的な手段で資金を確保することが重要です。

経営者にとって最も大切なのは「早さ」ではなく「安全性」です。正しい知識を持ち、信頼できるパートナーと取引することが、健全な経営と持続的成長の第一歩になるといえるでしょう。

.png)

企業インタビューや業務改善の編集記事を多く手がけるライター。複数の中小企業の経理・総務支援に関わった経験から、現場視点での課題把握と改善提案の解説に強みを持つ。請求書管理、コスト最適化、資金繰りの基礎まで、幅広いテーマに対応可能。